Comprendre l’indice de masse corporelle et ses origines historiques

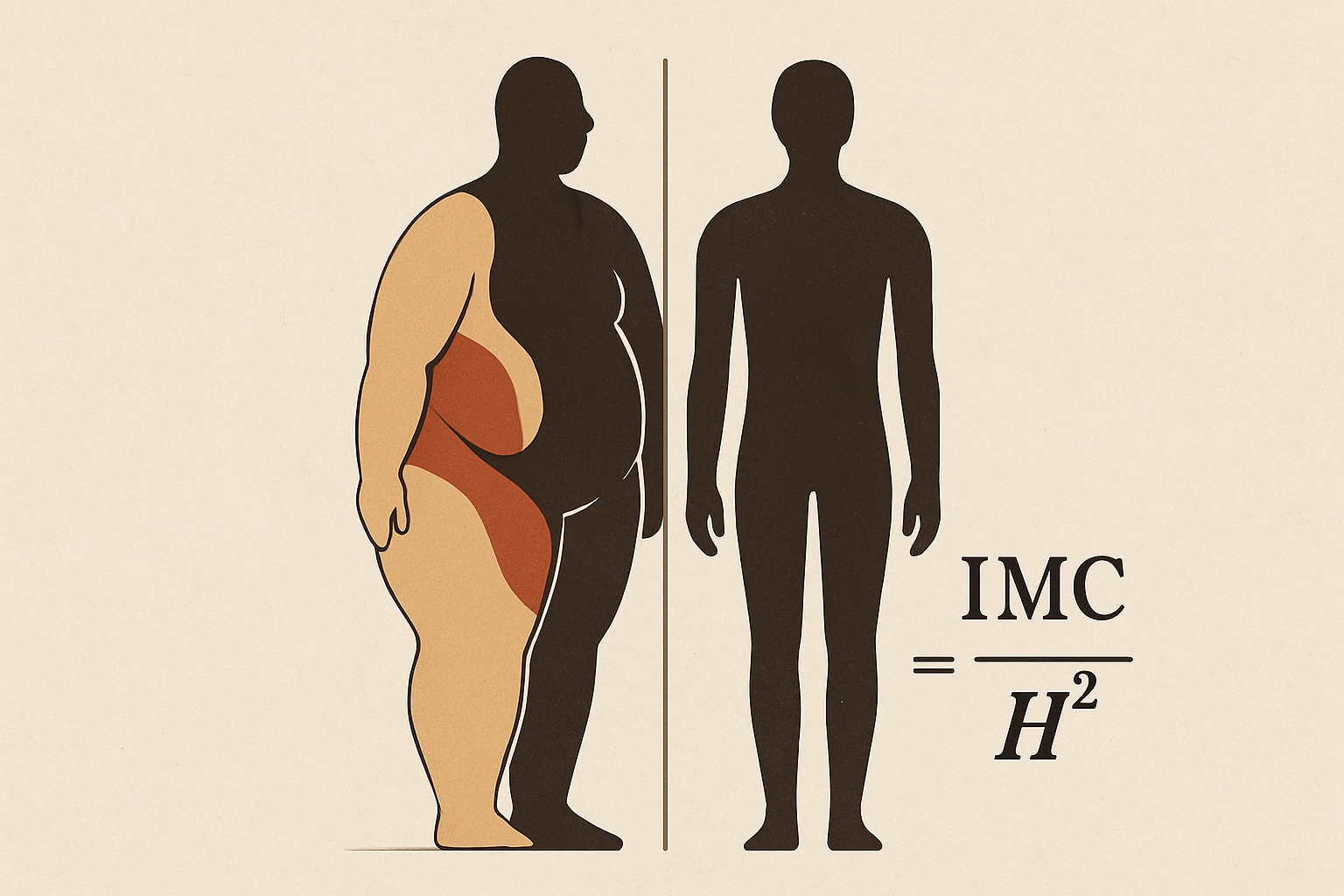

L’indice de masse corporelle, communément appelé IMC, est une mesure simple fondée sur la taille et le poids. Il est utilisé pour estimer la quantité de graisse corporelle d’une personne, mais son histoire remonte bien avant cette utilisation médicale. Inventé dans les années 1830 par le mathématicien belge Adolphe Quetelet, l’IMC n’avait pas initialement pour but d’évaluer la santé. Quetelet cherchait à déterminer la taille idéale du corps humain moyen en se basant sur des données collectées uniquement auprès d’hommes blancs d’Europe de l’Ouest.

Ce n’est qu’en 1972 que l’IMC fut adapté par le physiologiste américain Ancel Keys, qui le renomma « body mass index ». Il l’étudia dans le contexte de la santé publique afin d’évaluer l’obésité à l’échelle de la population. Leur échantillon restait toutefois limité, excluant une diversité ethnique et corporelle importante. L’IMC fut alors plus reconnu comme un indicateur statistique et non un diagnostic médical individuel.

Les limites fondamentales de l’indice de masse corporelle dans l’évaluation de la santé individuelle

Malgré sa simplicité, l’IMC présente des limites majeures lorsqu’il s’agit de juger la santé d’une personne. Il ne distingue pas la masse grasse de la masse musculaire, ni la répartition des graisses dans le corps. Par exemple, un athlète très musclé peut présenter un IMC élevé et être classé comme obèse alors qu’il jouit d’une bonne santé. À l’inverse, une personne avec un poids considéré normal peut souffrir d’un excès de graisse abdominale, plus préoccupante en termes de risques sanitaires.

Ce procédé calcule simplement un ratio entre poids et taille, sans prendre en compte la composition corporelle qui est un indicateur bien plus fiable pour évaluer les risques liés à l’obésité, notamment le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, ou certains cancers. L’IMC reste donc un outil approximatif, surtout quand il est appliqué à des individus sans analyses complémentaires.

Les disparités ethniques et démographiques dans l’interprétation de l’indice de masse corporelle

L’IMC a été développé principalement à partir de données ethnocentriques, ce qui limite sa pertinence universelle. Des études récentes montrent que le seuil d’IMC indiquant un risque accru de diabète de type 2 varie selon les groupes ethniques. Par exemple, ce seuil est plus bas chez les personnes d’origine sud-asiatique comparativement aux personnes blanches. Ces différences s’expliquent notamment par la manière dont la graisse est répartie dans le corps et par la quantité de graisse viscérale, plus dangereuse pour la santé.

De plus, l’IMC ne s’adapte pas bien aux tranches d’âge, notamment pour les personnes âgées, chez qui un IMC légèrement plus élevé pourrait être associé à une meilleure longévité. Le sexe n’est pas non plus pris en compte, alors que les effets du poids sur la santé peuvent différer entre hommes et femmes. Ces disparités démontrent combien l’IMC est un indicateur global parfois trop généraliste pour refléter la réalité de chacun.

L’impact de l’IMC sur la relation patient-médecin et le biais médical

Utilisé systématiquement lors des consultations, l’IMC peut influencer le regard posé sur un patient. Nombreux sont ceux qui témoignent d’un sentiment de jugement uniquement basé sur leur poids, quelles que soient leurs préoccupations de santé. Ce traitement uniformisé peut créer une méfiance envers les soignants et conduire à des retards de diagnostiques pertinents.

Une fixation excessive sur ce chiffre peut détourner l’attention des médecins des autres symptômes, générant des biais et compromettant la qualité des soins. La relation soignant-soigné nécessite une approche plus nuancée, qui considère le poids comme un élément parmi d’autres, et non comme une condamnation.

Pourquoi l’IMC reste un outil privilégié pour la santé publique malgré ses défauts

L’IMC conserve néanmoins une place prépondérante en santé publique. Sa simplicité mathématique, son accès facile et son coût nul le rendent particulièrement adapté pour les études à grande échelle. Il permet d’identifier des tendances de santé dans les populations et d’évaluer les risques associés à l’obésité parmi différents groupes.

Pour les programmes de prévention, l’IMC est un indicateur accessible qui favorise le dépistage rapide et la collecte de données. Cette praticité explique que malgré toutes ses limites, il demeure un outil largement utilisé par les autorités sanitaires et dans la pratique médicale courante.

Les alternatives actuelles à l’IMC pour mesurer la composition corporelle

Face aux faiblesses de l’IMC, plusieurs méthodes alternatives existent aujourd’hui pour mieux évaluer la masse grasse et la santé corporelle. Parmi les plus anciennes figurent les pinces à plis cutanés, qui mesurent la graisse sous-cutanée à différents endroits du corps. Cependant, ces mesures manuelles offrent une précision variable.

Les analyses plus modernes incluent le DEXA, une technique radiologique capable d’estimer la densité osseuse, la masse musculaire et la graisse corporelle de façon très précise. Malgré sa fiabilité, cette méthode souffre de coûts élevés, de l’accès limité aux équipements et d’une exposition aux radiations.

Plus récente et souvent utilisée par les particuliers, l’analyse par impédance bioélectrique (BIA) s’appuie sur le passage d’un courant électrique pour distinguer la graisse du muscle. Elle gagne en popularité grâce à sa facilité d’utilisation, mais elle n’est pas encore considérée comme beaucoup plus précise que l’IMC et nécessite un appareil spécifique.

Découvrez d’autres calculs de poids idéal avec des approches plus précis que l’IMCLes perspectives futures pour une utilisation plus précise et équitable de l’IMC

L’avenir de l’évaluation de la condition physique passe par la complémentarité des données. Combiner l’IMC avec d’autres informations cliniques améliore la compréhension individuelle et favorise un accompagnement personnalisé. L’intelligence artificielle offre des pistes prometteuses en croisant une multitude de données pour affiner les seuils de risque selon les profils ethniques et démographiques.

L’enjeu est d’utiliser l’IMC comme un outil parmi d’autres, adapté à la diversité des physiologies humaines, et présenté avec bienveillance dans le cadre des soins. Une approche plus sensible et individualisée permettrait de réduire les impacts négatifs de l’IMC sur la confiance des patients et d’améliorer la prévention globale.

En attendant, continuer à analyser, critiquer, et enrichir sa compréhension reste indispensable pour optimiser son usage dans les bilans de santé.

2 réflexions au sujet de “Indice de masse corporelle Comprendre ses failles pour mieux l’utiliser”

Les commentaires sont fermés.