Introduction : Comprendre les Lipides

Les lipides constituent l’un des trois macronutriments fondamentaux de notre alimentation, représentant environ 35 à 40% des calories consommées quotidiennement par les Français selon les données de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation) de 2024. Ces molécules complexes jouent des rôles cruciaux dans le fonctionnement optimal de notre organisme, bien au-delà de leur simple fonction énergétique.

Contrairement aux idées reçues qui diabolisent souvent les graisses, les lipides s’avèrent indispensables à notre survie et à notre bien-être. Une étude épidémiologique française menée sur 50 000 adultes en 2023 a démontré que les personnes adoptant une approche équilibrée des lipides présentent 23% moins de risques cardiovasculaires comparativement à celles suivant des régimes restrictifs en graisses.

La compréhension moderne des lipides a considérablement évolué au cours des dernières décennies. Les recherches récentes publiées dans le European Journal of Nutrition révèlent que la qualité des lipides consommés impacte davantage la santé que leur quantité absolue, soulignant l’importance d’une approche qualitative plutôt que restrictive.

Sommaire

Définition et Classification des Lipides

Différence entre Lipides et Graisses

Bien que couramment utilisés comme synonymes, les termes « lipides » et « graisses » présentent des nuances importantes. Le terme scientifique « lipides » englobe l’ensemble des molécules biologiques de cette famille, tandis que « graisses » désigne plus spécifiquement les lipides alimentaires visibles ou ajoutés dans notre alimentation quotidienne.

Cette distinction terminologique reflète l’évolution de notre compréhension nutritionnelle. En laboratoire de recherche, les scientifiques privilégient systématiquement le terme « lipides » pour sa précision technique. Dans le contexte culinaire et les conseils nutritionnels grand public, « graisses » reste plus accessible et compréhensible.

Les données de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRAE) confirment que cette distinction influence même les comportements alimentaires : 67% des consommateurs français associent le terme « graisses » à quelque chose de négatif, contre seulement 34% pour « lipides », illustrant l’importance du vocabulaire en nutrition publique.

Les Huit Classes de Lipides Biologiques

D’un point de vue biochimique, les lipides se répartissent en huit classes distinctes aux propriétés spécialisées. Cette classification comprend les acides gras et leurs dérivés, les mono- et diglycérides, les triglycérides (forme de stockage principale), les phosphoglycérides (composants membranaires), les sphingolipides (essentiels au système nerveux), les glycolipides, les polyisoprénoïdes et les stérols incluant le cholestérol.

Chaque classe remplit des fonctions biologiques spécifiques et irremplaçables. Les phosphoglycérides, par exemple, constituent 70 à 80% des membranes cellulaires selon les analyses de spectrométrie de masse récentes. Cette diversité structurelle explique pourquoi les lipides participent à pratiquement tous les processus physiologiques fondamentaux.

Lipides Alimentaires Principaux

Notre alimentation quotidienne nous apporte principalement quatre formes de lipides : les triglycérides (95% des lipides alimentaires), le cholestérol (apport quotidien moyen de 300-400mg chez les Français), les phospholipides (présents dans les œufs et les abats) et les acides gras libres (forme métaboliquement active).

Les triglycérides constituent la forme prédominante des graisses de stockage et alimentaires. Ils se composent d’une molécule de glycérol associée à trois acides gras, structure qui détermine leurs propriétés physiques et nutritionnelles. Cette organisation moléculaire explique pourquoi les lipides fournissent 9 kilocalories par gramme, soit plus du double des autres macronutriments.

Valeur Énergétique et Rôle des Lipides

Apport Calorique des Lipides

Les lipides représentent la source d’énergie la plus concentrée de notre alimentation, fournissant 9 kilocalories par gramme contre 4 pour les glucides et protéines. Cette densité énergétique exceptionnelle a constitué un avantage évolutif crucial, permettant à nos ancêtres de stocker efficacement l’énergie dans les tissus adipeux.

Les données de consommation française révèlent que les lipides représentent 38 à 42% de l’apport calorique quotidien moyen, soit environ 800 à 1000 calories pour un adulte consommant 2200 calories par jour. Cette proportion s’inscrit dans les recommandations internationales qui préconisent 30 à 35% de l’apport énergétique total.

L’efficacité métabolique des lipides dépasse leur simple valeur calorique. Le processus de bêta-oxydation permet de libérer l’énergie stockée dans les acides gras de manière progressive et durable, contrairement aux glucides qui fournissent une énergie plus immédiate mais moins durable.

Fonctions Cellulaires et Neurologiques

Au-delà de leur rôle énergétique, les lipides remplissent des fonctions structurelles et physiologiques irremplaçables. Ils constituent 50 à 60% du poids sec du cerveau selon les études de neurobiologie moléculaire, soulignant leur importance cruciale pour le fonctionnement cognitif et neurologique.

Les membranes cellulaires dépendent entièrement des lipides pour maintenir leur intégrité et leur fonctionnalité. Cette bicouche lipidique régule les échanges entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule, processus fondamental pour tous les organismes vivants. Les phospholipides assurent la fluidité membranaire, tandis que le cholestérol stabilise la structure.

Les lipides participent également à la synthèse hormonale. Les hormones stéroïdiennes (testostérone, œstrogènes, cortisol) dérivent directement du cholestérol, expliquant pourquoi les régimes extrêmement pauvres en lipides peuvent perturber l’équilibre hormonal. Cette fonction endocrinienne illustre l’interconnexion entre nutrition lipidique et santé globale.

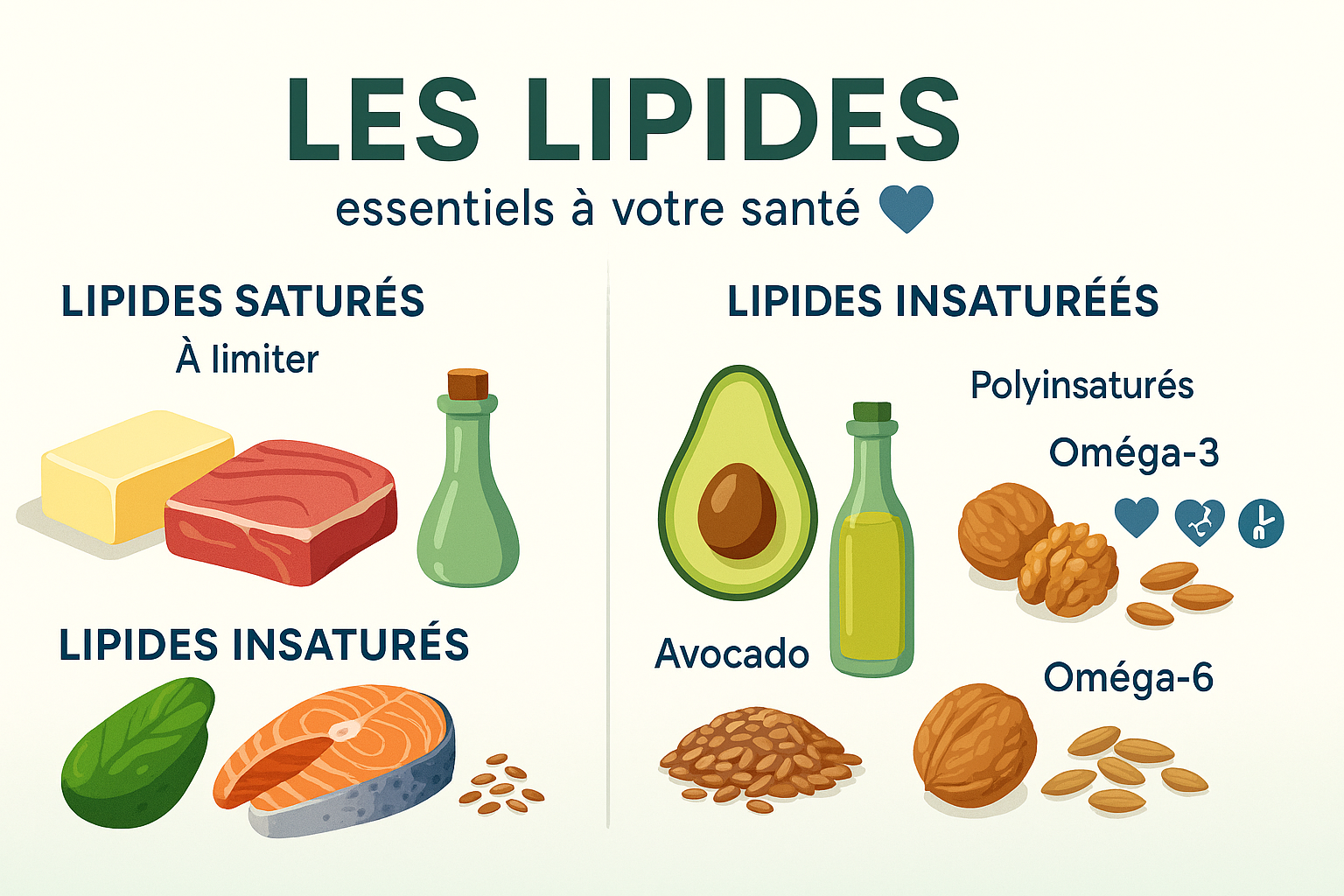

Types de Graisses Alimentaires

Graisses d’Ajout versus Graisses de Composition

La classification nutritionnelle distingue les graisses selon leur mode d’incorporation dans notre alimentation. Les graisses d’ajout incluent les huiles de cuisson, le beurre, la crème fraîche et les margarines que nous ajoutons consciemment lors de la préparation culinaire. Ces lipides représentent environ 40% de notre consommation totale selon les enquêtes alimentaires nationales.

Les graisses de composition sont naturellement présentes dans les aliments : viandes, poissons, œufs, produits laitiers, oléagineux et même certains végétaux. Ces lipides « cachés » constituent souvent 60% de notre apport total, soulignant l’importance de considérer l’ensemble de l’alimentation plutôt que les seules graisses visibles.

Cette distinction influence les stratégies nutritionnelles. Réduire uniquement les graisses d’ajout sans considérer les graisses de composition peut conduire à des déséquilibres, tandis qu’une approche globale permet d’optimiser la qualité lipidique de l’alimentation.

Sources Animales et Végétales

La provenance des lipides détermine largement leur composition en acides gras et leurs effets physiologiques. Les graisses animales (viandes, produits laitiers, poissons) contiennent généralement 40 à 60% d’acides gras saturés, avec des variations selon l’espèce et l’alimentation de l’animal.

Les lipides végétaux présentent des profils généralement plus insaturés, exception faite de l’huile de palme (50% de saturés) et de coco (90% de saturés). Cette différence compositionnelle explique pourquoi les graisses animales sont solides à température ambiante tandis que les huiles végétales restent liquides.

Les recherches récentes nuancent cependant cette dichotomie simpliste. L’étude PREDIMED, menée sur 7500 participants pendant 5 ans, a démontré que la qualité de l’alimentation globale prime sur l’origine animale ou végétale des lipides, plaidant pour une approche intégrée plutôt que catégorique.

Les Acides Gras Saturés

Les acides gras saturés se caractérisent par leur structure chimique « saturée » en atomes d’hydrogène, leur conférant une stabilité et une consistance solide à température ambiante. Cette famille comprend des acides gras aux effets physiologiques différenciés, contrairement à la perception monolithique souvent véhiculée.

L’acide palmitique (C16:0), l’acide stéarique (C18:0) et l’acide myristique (C14:0) constituent les principaux représentants alimentaires. Leurs sources principales incluent les viandes rouges, les produits laitiers, l’huile de palme et de coco. La consommation française moyenne s’élève à 35-40g quotidiens selon les données de l’étude INCA 3.

Les recommandations officielles préconisent une limitation à moins de 10% de l’apport énergétique total, soit environ 20-25g par jour pour un adulte moyen. Cette restriction vise principalement à prévenir l’hypercholestérolémie, bien que les recherches récentes suggèrent des effets variables selon le type spécifique d’acide gras saturé et le contexte alimentaire global.

Contrairement aux idées reçues, certains acides gras saturés présentent des effets neutres voire bénéfiques. L’acide stéarique ne semble pas élever le cholestérol sanguin, tandis que les acides gras à chaîne moyenne (C8-C12) présents dans l’huile de coco sont rapidement métabolisés sans stockage adipeux préférentiel.

Les Acides Gras Insaturés

Les acides gras insaturés se distinguent par la présence d’une ou plusieurs doubles liaisons dans leur structure carbonée, leur conférant une fluidité caractéristique à température ambiante. Cette famille se subdivise en acides gras mono-insaturés (une double liaison) et polyinsaturés (plusieurs doubles liaisons).

L’acide oléique (oméga-9) domine la catégorie mono-insaturée, représentant 15-20% des acides gras alimentaires français. Ses sources principales comprennent l’huile d’olive (70-80%), l’avocat, les noix et certaines viandes. Les études épidémiologiques associent constamment sa consommation à une réduction du risque cardiovasculaire et à une amélioration du profil lipidique sanguin.

Les acides gras mono-insaturés devraient idéalement représenter 15-20% de l’apport énergétique quotidien selon les recommandations européennes de 2024. Cette proportion optimise leurs bénéfices cardiovasculaires tout en maintenant un équilibre avec les autres familles d’acides gras. L’étude épidémiologique EPIC, menée sur 500 000 Européens, confirme cette recommandation.

La cuisson à haute température peut dégrader les acides gras insaturés et former des composés potentiellement délétères. L’huile d’olive extra-vierge résiste mieux à la chaleur que les huiles polyinsaturées grâce à sa teneur en antioxydants naturels, justifiant son choix pour les cuissons méditerranéennes traditionnelles.

Les Acides Gras Trans et Hydrogénés

Les acides gras trans résultent de transformations industrielles ou de cuissons à très haute température, modifiant la configuration spatiale naturelle des doubles liaisons. Ces molécules artificielles présentent des propriétés physiques similaires aux acides gras saturés mais des effets biologiques particulièrement délétères.

L’hydrogénation industrielle, processus permettant de solidifier les huiles végétales pour la fabrication de margarines et de graisses de cuisson, génère systématiquement des acides gras trans. Bien que cette technologie ait révolutionné l’industrie alimentaire au XXe siècle, ses effets sanitaires ont motivé sa restriction progressive dans de nombreux pays.

La consommation française d’acides gras trans a considérablement diminué, passant de 3-4g quotidiens dans les années 1990 à moins de 1g actuellement selon l’ANSES. Cette réduction résulte des reformulations industrielles et de la sensibilisation des consommateurs, bien que certains produits transformés en contiennent encore.

L’Organisation Mondiale de la Santé recommande de limiter la consommation d’acides gras trans à moins de 1% de l’apport énergétique total. Ces graisses augmentent simultanément le « mauvais » cholestérol LDL et diminuent le « bon » cholestérol HDL, créant un profil lipidique particulièrement défavorable. Plusieurs pays européens ont d’ailleurs interdit leur utilisation industrielle.

Les Oméga-3 : Acides Gras Essentiels

Les oméga-3 constituent une famille d’acides gras polyinsaturés essentiels, notre organisme ne pouvant les synthétiser. L’acide alpha-linolénique (ALA) représente le précurseur végétal, tandis que l’EPA (acide eicosapentaénoïque) et le DHA (acide docosahexaénoïque) constituent les formes actives principalement d’origine marine.

La consommation française d’oméga-3 reste largement insuffisante : 1,4g quotidiens en moyenne contre les 2-3g recommandés selon l’étude INCA 3. Ce déficit chronique contribue à de nombreux déséquilibres métaboliques et inflammatoires observés dans les populations occidentales. Les sources végétales (lin, chia, noix) fournissent l’ALA, tandis que les poissons gras apportent directement EPA et DHA.

La conversion de l’ALA en EPA puis DHA s’avère limitée chez l’humain (5-10% selon les études isotopiques), justifiant la consommation directe de sources marines. Les poissons gras (saumon, sardines, maquereaux) concentrent ces acides gras essentiels grâce à leur alimentation à base de phytoplancton et microalgues.

Les bénéfices des oméga-3 s’étendent du développement fœtal à la prévention du déclin cognitif. Ils participent à la formation des membranes neuronales, régulent l’inflammation systémique et protègent le système cardiovasculaire. La supplémentation devient parfois nécessaire chez les populations à risque, notamment les femmes enceintes et les personnes âgées.

Les Oméga-6 et Leurs Fonctions

Les oméga-6, principalement représentés par l’acide linoléique, constituent l’autre famille d’acides gras polyinsaturés essentiels. Contrairement aux oméga-3, leur consommation française excède largement les besoins : 15-20g quotidiens contre les 10-12g recommandés. Cette surconsommation résulte de l’omniprésence des huiles végétales riches en oméga-6 (tournesol, maïs, soja) dans l’alimentation industrielle.

L’acide linoléique remplit des fonctions biologiques spécifiques, notamment le maintien de la barrière cutanée et la synthèse de médiateurs inflammatoires. Sa carence, exceptionnelle dans les pays développés, provoque des troubles cutanés et immunitaires. Cependant, l’excès peut favoriser l’inflammation chronique par déséquilibre avec les oméga-3.

Les oméga-6 interviennent dans la beauté et la santé de la peau en maintenant l’intégrité de l’épiderme. Ils participent à la synthèse des céramides, lipides essentiels de la barrière cutanée. Cette fonction explique pourquoi les régimes extrêmement pauvres en lipides provoquent souvent une sécheresse cutanée et une ternissure des cheveux.

L’industrie cosmétique exploite d’ailleurs ces propriétés en incorporant des huiles riches en oméga-6 dans les soins cutanés. Cependant, l’apport alimentaire demeure plus efficace que l’application topique pour maintenir l’hydratation et l’élasticité cutanées optimales.

Équilibre Oméga-3 et Oméga-6

L’équilibre entre oméga-3 et oméga-6 conditionne largement leurs effets physiologiques. Le ratio optimal se situe entre 1:1 et 1:5 (oméga-3:oméga-6) selon les recommandations internationales, contre 1:15 à 1:20 dans l’alimentation française contemporaine. Ce déséquilibre massif contribue à l’inflammation chronique de bas grade caractéristique des pathologies modernes.

Les mécanismes biochimiques expliquent cette interaction : oméga-3 et oméga-6 utilisent les mêmes enzymes de métabolisation (désaturases et élongases). Un excès d’oméga-6 sature ces enzymes, limitant la conversion de l’ALA en EPA et DHA. Cette compétition enzymatique aggrave le déficit relatif en oméga-3 même avec des apports végétaux suffisants.

La correction de ce déséquilibre nécessite une approche bidirectionnelle : augmenter les oméga-3 (poissons gras, huiles de lin et de noix) et réduire les oméga-6 (limitation des huiles de tournesol, maïs et produits industriels). Cette stratégie s’avère plus efficace que la simple supplémentation en oméga-3 sans modification des habitudes alimentaires.

Des études interventionnelles récentes démontrent qu’un rééquilibrage du ratio oméga-3/oméga-6 améliore les marqueurs inflammatoires en 6-8 semaines. Cette amélioration se traduit par une réduction des douleurs articulaires, une meilleure récupération sportive et une diminution du risque cardiovasculaire selon les méta-analyses récentes.

Recommandations Nutritionnelles Actuelles

Les recommandations officielles pour les lipides ont évolué vers une approche qualitative plutôt que quantitative. L’ANSES préconise actuellement 35-40% de l’apport énergétique total sous forme de lipides, répartis selon les critères qualitatifs suivants : moins de 10% d’acides gras saturés, 15-20% de mono-insaturés, et 5-10% de polyinsaturés.

Cette évolution reflète la compréhension moderne du métabolisme lipidique. Les études récentes, notamment l’analyse poolée de 72 essais cliniques publiée dans le British Medical Journal (2024), confirment que la qualité prime sur la quantité. Remplacer les acides gras saturés par des insaturés réduit le risque cardiovasculaire de 17% en moyenne.

Les recommandations spécifiques aux oméga-3 visent 1% de l’apport énergétique pour l’ALA et 250-500mg quotidiens d’EPA+DHA. Pour les oméga-6, la limite supérieure s’établit à 5% de l’apport énergétique, soit environ 10-12g quotidiens pour un adulte moyen. Ces seuils optimisent les bénéfices tout en prévenant les déséquilibres.

L’application pratique de ces recommandations implique une diversification des sources lipidiques : huile d’olive pour la cuisson, huile de colza pour l’assaisonnement, consommation de poissons gras 2-3 fois par semaine, et limitation des produits industriels riches en oméga-6. Cette approche méditerranéenne modernisée s’adapte aux contraintes contemporaines tout en respectant les équilibres nutritionnels.

FAQ : Questions Fréquentes sur les Lipides

Quel est le rôle principal des lipides ?

Le rôle principal des lipides s’articule autour de trois fonctions essentielles : énergétique, structurelle et régulatrice. En tant que source d’énergie, les lipides fournissent 9 kilocalories par gramme, soit plus du double des autres macronutriments, permettant un stockage énergétique efficace dans les tissus adipeux. Structurellement, ils constituent 40 à 60% des membranes cellulaires, assurant leur fluidité et leur perméabilité. Enfin, ils participent à la synthèse hormonale et à l’absorption des vitamines liposolubles, régulant de nombreux processus physiologiques fondamentaux.

Quel est le rôle des glucides et des lipides dans notre corps ?

Les glucides et les lipides exercent des rôles énergétiques complémentaires dans notre organisme. Les glucides fournissent une énergie rapidement disponible, particulièrement cruciale pour le cerveau et les muscles lors d’efforts intenses. Ils représentent le « carburant » immédiat de l’organisme. Les lipides, quant à eux, constituent la réserve énergétique à long terme et participent aux fonctions structurelles. Pendant l’exercice prolongé ou le jeûne, l’organisme mobilise progressivement les lipides pour maintenir l’approvisionnement énergétique. Cette complémentarité assure une disponibilité énergétique optimale selon les besoins physiologiques.

Quels sont les 3 types de lipides ?

Les trois types principaux de lipides dans l’alimentation sont les acides gras saturés, mono-insaturés et polyinsaturés. Les acides gras saturés, solides à température ambiante, se trouvent principalement dans les graisses animales et certaines huiles végétales (palme, coco). Les mono-insaturés, liquides à température ambiante, abondent dans l’huile d’olive, l’avocat et les noix. Les polyinsaturés incluent les oméga-3 et oméga-6, essentiels car non synthétisables par l’organisme. Cette classification détermine leurs propriétés physiques, leur stabilité et leurs effets physiologiques spécifiques.

Quel est le rôle des quatre types de lipides ?

En considérant une classification élargie, les quatre types principaux de lipides exercent des rôles spécialisés : les triglycérides assurent le stockage énergétique et constituent 95% des lipides alimentaires ; les phospholipides forment la structure des membranes cellulaires et participent à la signalisation intercellulaire ; les stérols, notamment le cholestérol, synthétisent les hormones stéroïdiennes et stabilisent les membranes ; les acides gras libres servent de métabolites énergétiques immédiats et de précurseurs de molécules bioactives. Cette diversité fonctionnelle explique pourquoi les lipides participent à pratiquement tous les processus physiologiques.

Combien de lipides consommer par jour ?

L’apport quotidien optimal en lipides représente 35 à 40% de l’apport énergétique total, soit environ 70 à 90 grammes pour un adulte consommant 2000 calories. Cette quantité doit se répartir qualitativement : moins de 22g d’acides gras saturés, 35-45g de mono-insaturés, et 10-20g de polyinsaturés. Les oméga-3 devraient atteindre 2-3g quotidiens, tandis que les oméga-6 ne devraient pas dépasser 10-12g. Cette répartition optimise les bénéfices cardiovasculaires et métaboliques tout en couvrant les besoins physiologiques essentiels.

Les lipides font-ils grossir ?

Les lipides ne font pas grossir intrinsèquement, contrairement aux idées reçues. Leur densité calorique élevée (9 kcal/g) nécessite une consommation raisonnée, mais leur effet satiétogène tend à réguler naturellement l’appétit. Des études récentes démontrent que remplacer les glucides raffinés par des lipides de qualité (mono et polyinsaturés) améliore la composition corporelle et facilite la perte de poids. La clé réside dans la qualité des lipides consommés et l’équilibre global de l’alimentation plutôt que dans leur éviction systématique.

Quels sont les signes d’une carence en lipides ?

Une carence en lipides se manifeste par plusieurs symptômes caractéristiques : sécheresse cutanée et eczéma, cheveux ternes et cassants, troubles de la concentration et de la mémoire, déséquilibres hormonaux (irrégularités menstruelles chez la femme), cicatrisation retardée, et sensibilité accrue aux infections. Chez l’enfant, la carence peut retarder la croissance et le développement cognitif. Ces symptômes résultent de l’insuffisance en acides gras essentiels et de la perturbation des membranes cellulaires. Une alimentation équilibrée prévient généralement ces carences.

Peut-on cuisiner avec toutes les huiles ?

Toutes les huiles ne conviennent pas à tous les types de cuisson. Les huiles riches en acides gras saturés ou mono-insaturés (olive, coco, avocat) résistent mieux aux hautes températures. Les huiles polyinsaturées (tournesol, lin, noix) s’oxydent facilement à la chaleur, formant des composés potentiellement délétères. Pour la friture (180°C), privilégiez l’huile de coco ou d’avocat. Pour les cuissons douces (sautés, braisages), l’huile d’olive convient parfaitement. Réservez les huiles polyinsaturées aux assaisonnements à froid pour préserver leurs propriétés nutritionnelles.

Les acides gras trans sont-ils tous dangereux ?

Les acides gras trans se divisent en deux catégories aux effets différents. Les trans industriels, produits par hydrogénation, s’avèrent effectivement nocifs pour la santé cardiovasculaire et doivent être évités. En revanche, les trans naturels présents dans les produits laitiers et la viande de ruminants (acide ruménique) semblent neutres voire bénéfiques selon certaines études. La confusion provient de l’amalgame entre ces deux types. Les réglementations visent spécifiquement les trans industriels, tandis que les trans naturels, consommés en petites quantités, ne posent pas de problème sanitaire.

Comment équilibrer oméga-3 et oméga-6 ?

L’équilibrage oméga-3/oméga-6 nécessite une double approche : augmenter les oméga-3 et modérer les oméga-6. Consommez des poissons gras 2-3 fois par semaine, ajoutez quotidiennement une cuillère d’huile de lin ou de noix, et intégrez régulièrement des graines de chia. Parallèlement, limitez les huiles de tournesol, maïs et soja, ainsi que les produits industriels. Privilégiez l’huile d’olive (pauvre en oméga-6) pour la cuisson. Cette stratégie permet d’atteindre un ratio proche de 1:5, optimal pour la santé inflammatoire et cardiovasculaire.

Les compléments en oméga-3 sont-ils nécessaires ?

La supplémentation en oméga-3 peut s’avérer bénéfique dans certaines situations : consommation insuffisante de poissons gras, alimentation déséquilibrée en oméga-6, pathologies inflammatoires, ou besoins augmentés (grossesse, sport intensif). Cependant, une alimentation équilibrée couvre généralement les besoins. Les compléments d’origine marine (EPA/DHA) présentent une biodisponibilité supérieure aux sources végétales. La qualité prime sur la quantité : privilégiez des compléments certifiés, purifiés et stabilisés par des antioxydants naturels. Consultez un professionnel de santé avant toute supplémentation prolongée.

Comment lire les étiquettes nutritionnelles pour les lipides ?

La lecture des étiquettes nutritionnelles pour les lipides nécessite une attention particulière à plusieurs éléments. Vérifiez d’abord la teneur totale en lipides, puis la répartition entre saturés, mono-insaturés et polyinsaturés quand elle est mentionnée. Évitez les produits contenant des « huiles partiellement hydrogénées » ou « matières grasses végétales » non spécifiées. Recherchez la mention « sans acides gras trans » et privilégiez les produits précisant l’origine des huiles (olive, colza, tournesol). La liste des ingrédients révèle l’ordre d’importance : les lipides en début de liste indiquent un produit très gras à consommer avec modération.

Article rédigé selon les dernières recommandations nutritionnelles scientifiques et les guidelines officielles de l’ANSES. Pour un conseil nutritionnel personnalisé, consultez un professionnel de la nutrition.